Dodici dittici come dodici varchi. Non un racconto lineare, ma un mosaico di specchi in cui il Cosmo e la Terra si riflettono, si confondono, si scontrano. Ogni dittico è una soglia simbolica: da un lato la conquista spaziale, dall’altro la memoria terrestre; sopra il mito tecnologico, sotto il mito quotidiano. In mezzo, l’uomo che cerca sé stesso.

Twelve diptychs like twelve gateways. Not a linear narrative, but a mosaic of mirrors where Cosmos and Earth reflect, blur, and clash. Each diptych is a symbolic threshold: on one side, space conquest; on the other, earthly memory; above, the technological myth; below, the everyday myth. In between, man in search of himself.

© Antonio Criscuoli

La luce che si spegne e si riaccende nel cosmo incontra la luce che ogni giorno nutre i frutti della terra. È il dramma tra l’eterno e il contingente, tra l’infinito e il pane quotidiano

The light that fades and rekindles in the cosmos meets the light that each day nourishes the fruits of the earth. It is the drama between the eternal and the contingent, between the infinite and daily bread.

Due partenze. Il razzo che squarcia il cielo e la culla fragile che custodisce la nascita dell’umanità. Entrambi poggiano sulla sabbia, simbolo di precarietà. È l’inizio duplice: titanico e indifeso.

Two departures. The rocket tearing through the sky and the fragile cradle guarding humanity’s birth. Both rest upon sand, a symbol of fragility. It is a double beginning: titanic and defenseless.

Due inizi. Il primo passo fuori dal pianeta e il primo respiro di un corpo nudo. L’umanità fragile che si protegge con una pelle artificiale — la tuta spaziale — come seconda nascita, artificiale ma necessaria.

Two beginnings. The first step beyond the planet and the first breath of a naked body. Fragile humanity shielding itself with an artificial skin — the spacesuit — like a second birth, artificial yet necessary.

Tracce che vogliono resistere. Il desiderio di lasciare un segno è lo stesso, che sia nel Mare della Tranquillità o sulla spiaggia. È l’urgenza metafisica di non sparire.

Traces that strive to endure. The desire to leave a mark is the same, whether on the Sea of Tranquility or on the shore. It is the metaphysical urgency not to disappear.

Un’immagine fissa, immobile e immortale sulla superficie lunare, contro le onde che tutto cancellano e trasformano. Permanenza e oblio, resistenza e dissoluzione.

A still, motionless, immortal image on the lunar surface, against the waves that erase and transform everything. Permanence and oblivion, resistance and dissolution.

Due vessilli piantati: simboli di conquista, possesso, orientamento. Da un lato il gesto politico che dichiara la Luna “occupata”, dall’altro la bandiera che indica al pilota la via per decollare. Entrambe parlano di successo e dominio, ma anche di guida verso la conquista.

Two flags planted: symbols of conquest, possession, orientation. On one side, the political gesture that declares the Moon “occupied”; on the other, the flag that shows the pilot the way to take off. Both speak of success and dominion, but also of guidance toward conquest.

Dalla gloria alla scoria. La tecnologia più avanzata e il rifiuto più umile si equivalgono, entrambi abbandonati. La Luna e la Terra si rivelano depositi della stessa incapacità umana di distinguere tra conquista e scarto.

From glory to residue. The most advanced technology and the humblest waste are equivalent, both abandoned. The Moon and the Earth reveal themselves as repositories of the same human inability to distinguish between conquest and discard.

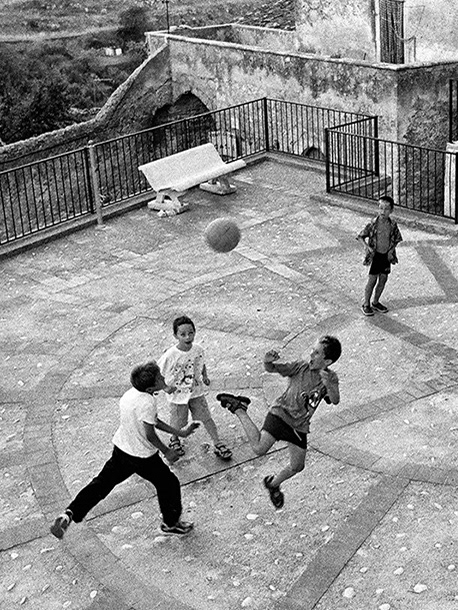

Non più soltanto paesaggi desertici, ma figure che si prolungano, moltiplicate dal sole basso. Le ombre si allungano come tentacoli inconsci, proiezioni dell’animo umano che cerca di oltrepassare i propri limiti. Sono estensioni metafisiche, non corpi: braccia dell’inconscio che tentano di toccare orizzonti più lontani, di conquistare traguardi ancora inesplorati. È il segno che il viaggio nello spazio è, prima di tutto, un viaggio interiore.

No longer just desert landscapes, but figures stretching out, multiplied by the low sun. Shadows lengthen like unconscious tentacles, projections of the human soul striving to surpass its own limits. They are metaphysical extensions, not bodies: arms of the unconscious reaching to touch farther horizons, to conquer as yet unexplored goals. It is the sign that the journey into space is, above all, an inner journey.

Due architetture del dialogo. Sulla Luna, gli apparati che permettono di parlare ai “Terrestri”; sulla Terra, le antenne che collegano uomini e comunità. È il desiderio umano di vincere l'isolamento ed il silenzio cosmico: comunicare, sempre, a tutti i costi.

Two architectures of dialogue. On the Moon, the devices that allow communication with the “Earthlings”; on Earth, the antennas that connect people and communities. It is the human desire to overcome isolation and cosmic silence: to communicate, always, at all costs.

La navicella come ventre artificiale, che custodisce la vita nel vuoto, è la traslazione tecnica della donna, contenitore naturale del feto. L’uomo ha replicato in tecnologia ciò che la natura aveva già creato. È il mistero dell’utero universale: generare dove non c’è vita possibile.

The spacecraft as an artificial womb, safeguarding life in the void, is the technical translation of the woman, the natural container of the fetus. Man has replicated in technology what nature had already created. It is the mystery of the universal womb: generating where life would otherwise be impossible.

Il veicolo spaziale all’orizzonte e il fragile paramotore che si stacca dalla riva: due gradi dello stesso sogno atavico. Dal desiderio di volare al compimento di Icaro, l’umanità ha finalmente spezzato i vincoli della gravità.

The spacecraft on the horizon and the fragile paramotor lifting off from the shore: two stages of the same age-old dream. From the desire to fly to Icarus’ fulfillment, humanity has finally broken the bonds of gravity.

Due sfere: una piena, vitale, traboccante di sogni e speranze; l’altra vuota, sterile, priva di vita e di futuro. Terra e Luna non sono solo corpi celesti, ma simboli universali di tutto e nulla, vita e assenza, speranza e vuoto.

Two spheres: one full, vital, brimming with dreams and hopes; the other empty, barren, devoid of life and future. Earth and Moon are not just celestial bodies, but universal symbols of everything and nothing, life and absence, hope and emptiness.

Apollo non è una celebrazione dell’impresa spaziale, ma una meditazione sulla condizione umana. Ogni dittico è un varco metafisico: ci mostra che le conquiste tecnologiche non cancellano le fragilità, ma le ripropongono su scala cosmica. L’uomo pianta bandiere sulla Luna come le pianta sulla sabbia; costruisce culle e sonde, impronte e ombre, monumenti e rifiuti. Tutto si riflette, tutto ritorna. Il viaggio fotografico, con la sua natura indicale, diventa qui strumento filosofico. Non documenta, ma interroga. Ogni immagine è segno, e ogni segno rinvia a un enigma: chi siamo, dove stiamo andando, quale segno resterà di noi quando le onde del tempo avranno cancellato tutto. Il confronto tra Terra e Luna diventa il paradigma di un dualismo eterno: pienezza e vuoto, vita e morte, origine e fine, fragilità e conquista. Nell’oscillazione tra questi poli sta la vera essenza dell’umanità: non un “sapiens” compiuto, ma un viandante cosmico che cerca sé stesso negli specchi che costruisce. Così, Apollo non parla solo della Luna. Parla di noi: creature che, nell’ansia di elevarsi, continuano a ritrovare la propria ombra. Creature che sognano l’infinito, ma portano con sé il peso del finito. Creature che, pur sapendo di non poter sfuggire al nulla, continuano a riempirlo di segni, di bandiere, di immagini, di domande. In fondo, è questo il miracolo dell’uomo: abitare il tutto, sapendo di essere destinati al nulla.

Apollo is not a celebration of the space endeavor, but a meditation on the human condition. Each diptych is a metaphysical threshold: it shows us that technological conquests do not erase fragilities, but rather project them on a cosmic scale. Man plants flags on the Moon as he does on the sand; he builds cradles and probes, footprints and shadows, monuments and waste. Everything reflects, everything returns. The photographic journey, with its indexical nature, here becomes a philosophical instrument. It does not document, it questions. Each image is a sign, and each sign points to an enigma: who we are, where we are going, what trace will remain of us when the waves of time have erased everything. The dialogue between Earth and Moon becomes the paradigm of an eternal dualism: fullness and void, life and death, origin and end, fragility and conquest. In the oscillation between these poles lies the true essence of humanity: not a completed “sapiens,” but a cosmic wanderer seeking himself in the mirrors he builds. Thus, Apollo does not speak only of the Moon. It speaks of us: creatures who, in the anxiety of rising higher, continually rediscover their own shadow. Creatures who dream of the infinite, yet carry the weight of the finite. Creatures who, though knowing they cannot escape nothingness, continue to fill it with signs, with flags, with images, with questions. In the end, this is man’s true miracle: to inhabit everything, while knowing he is destined for nothingness.